|

东大殿 中国古建筑

东大殿 中国古建筑

东大殿 中国古建筑

东大殿 中国古建筑

东大殿 中国古建筑

东大殿 中国古建筑

东大殿 中国古建筑

东大殿 中国古建筑

东大殿 中国古建筑

东大殿 中国古建筑

东大殿 中国古建筑

东大殿 中国古建筑

东大殿 中国古建筑

东大殿 中国古建筑

东大殿 中国古建筑

东大殿 中国古建筑

东大殿 中国古建筑

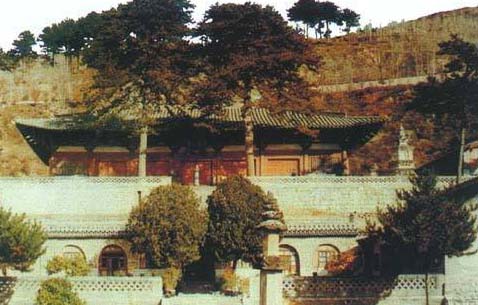

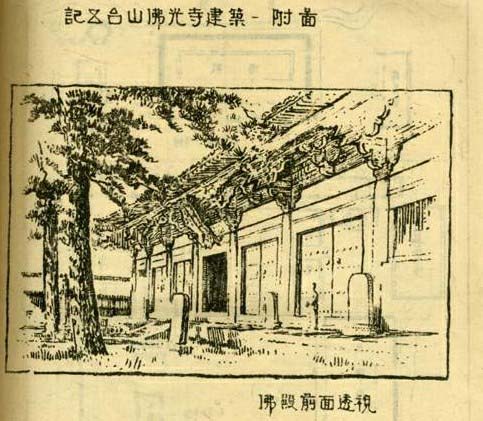

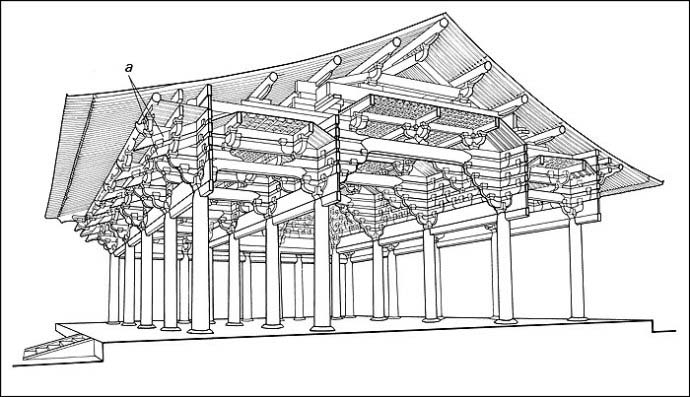

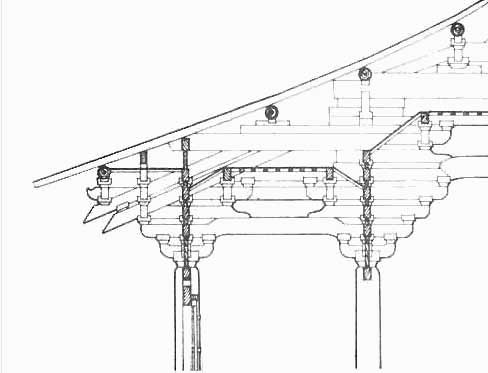

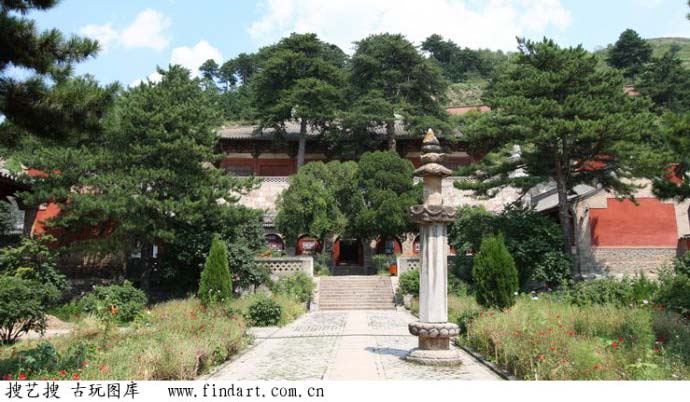

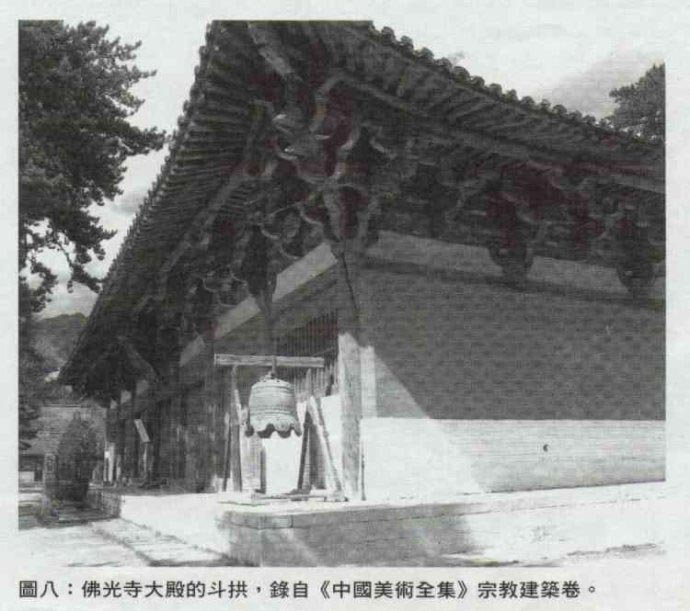

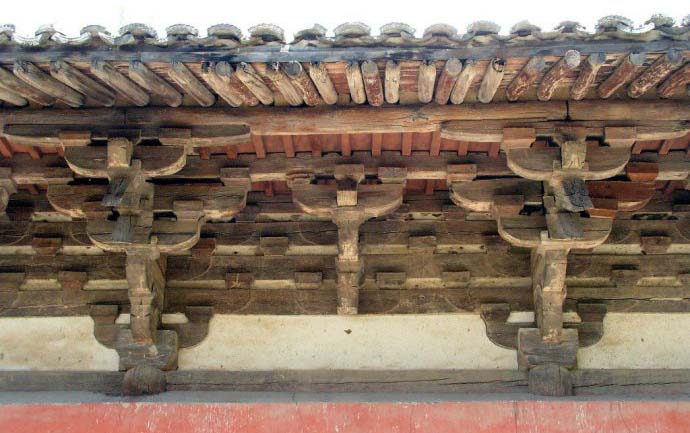

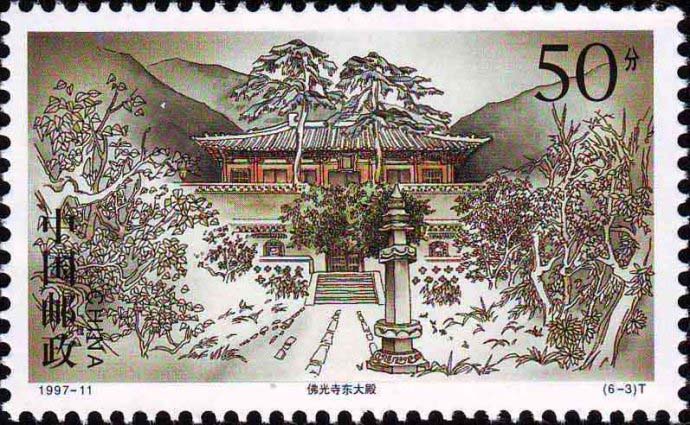

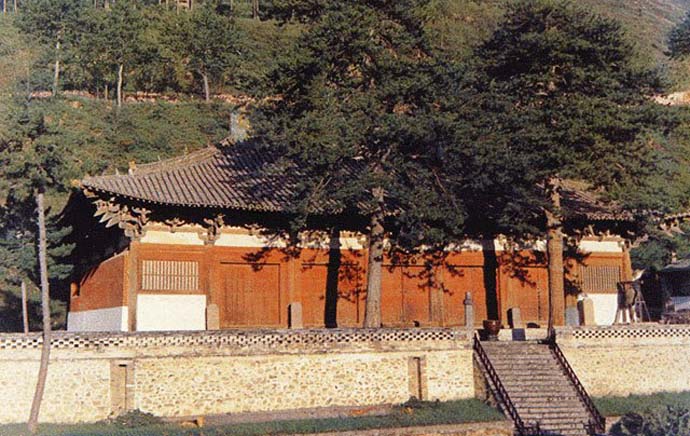

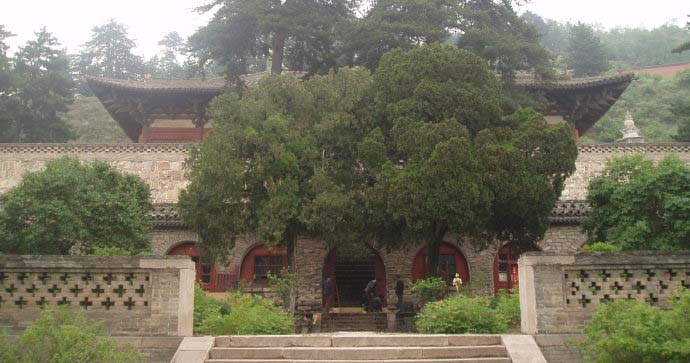

东大殿(修建者:愿诚和尚) 东大殿是现存的三座唐代木构殿堂型构架建筑中规模最大的,现存唐代中最古老、最典型的实例。大殿构架由屋深柱网、铺作层和屋顶梁架三部分叠加而成,七铺作斗拱纵横恣肆,威压四方,是现存中国古建筑中斗拱挑出层数最多、距离最远的一个实例,也是我国集唐代建筑、彩塑、壁画、题记、经幢于一殿的孤例。 佛光寺东大殿在脊檩下仅用叉手,是现存古建筑使用这种做法的孤例。 东大殿作为唐代建筑的典范,形象地体现了结构和艺术的高度统一,简单的平面,却有丰富的室内空间。大大小小、各种形式的上千个木构件通过榫卯紧紧地咬合在一起,构件虽然很多但是没有多余的、没用的。而外观造型则是雄健、沉稳、优美,表现出唐代建筑的典型风格。 东大殿面阔七开间,进深八架椽,单檐四阿顶,虽然经过多次修葺,大体仍保持唐代原来面貌。 东大殿由内外两圈柱组成平面柱网,内外柱等高,檐柱有侧脚及升起。檐口曲线平缓,出檐深远。斗栱尺度雄大,形式古朴。脊槫下不施侏儒柱,仅用叉手,是现存已发现古代木建筑中的构造孤例。殿内遗有释迦、弥勒、普贤、观音等唐代塑像,以及唐、宋壁画和题记。 东大殿坐东朝西,最东的高地高出前部地面约十二三米。大殿面阔为七间,长为34米;进深为四间,长为17.66米;单檐庑殿顶。殿内设有一圈内柱,后部设有“扇面墙”。由内外两圈柱子形成“回”字形的柱网平面,称为“金厢斗底槽”。整个构架由回字形的柱网、斗拱层和梁架三部分组成,这种水平结构层组合、叠加的做法是唐代殿堂建筑的典型结构做法。 大殿屋面坡度较平缓,举高约1/4.77。正脊及檐口都有升起曲线,屋面筒瓦虽是后代所铺,但鸱尾式样及叠瓦脊仍遵旧制。 柱高与开间的比例略呈方形,斗拱高度约为柱高的1/2。粗壮的柱身、宏大的斗拱再加上深远的出檐,都给人以雄健有力的感觉。 东大殿建在低矮的砖台基上,平面柱网由内外二圈柱组成,这种形式在宋《营造法式》中称为“金厢斗底槽”。内外柱高相等,但柱径略有差别。柱身都是圆形直柱,仅上端略有卷杀。檐柱有侧脚及升起。阑额上无普拍枋。 |